目次 [非表示]

卵塞症

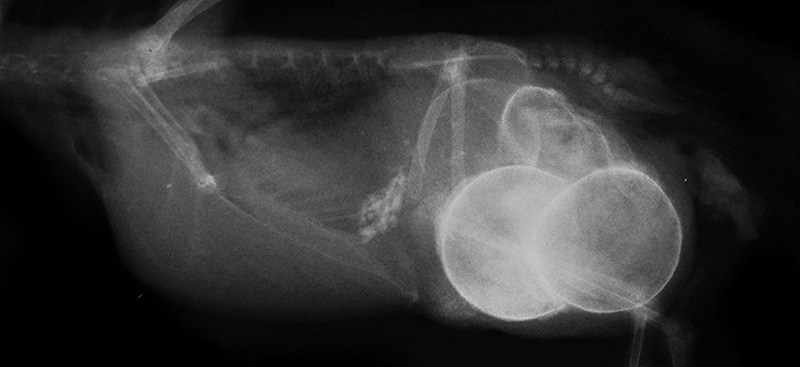

卵づまりは、卵塞症や卵秘、英語ではEgg bindingと呼ばれ、成熟したメスの鳥は、オスがいなくても無精卵を生むことができます。卵を持っているのに産卵できない状態を差し、この状態が続くと体力消耗などから、落鳥する可能性があるために早急に治療をしないといけません。卵塞症は一年中発生しますが、急に冷え込む秋から冬に多発します。セキセイインコ、ブンチョウ、ラブバード、オカメインコなど、全ての鳥で発症する可能性があります。

原因

持続発情による過剰な産卵、カルシウム不足、寒さなどのストレスによる卵管収縮不全、卵管口の弛緩不全などが発生要因として考えられます。過剰の産卵は卵管炎などの病気を引き起こすだけでなく、体内のカルシウムを枯渇させ(低カルシウム血症)、卵管が十分に収縮しないために、卵を排出できなくなります。また、柔らかい卵殻の軟卵や過大卵などの卵形成不全も停滞を起こします。昔は順調に産卵していたが、最近は産卵数が減ってきたり、産卵した卵が小さいなどの形状変化や軟卵などの兆候があるようであれば、それは卵巣・卵管疾患になっていたあるいは卵塞症の前触れだったのでしょう。

【病気】鳥の発情対策と卵関連疾患(卵巣・卵管疾患)の解説はコチラ

症状

難産タイプと停滞タイプの症状があります。難産タイプでは、腹部膨満が起こり、元気も減退し、ケージの済で膨羽してうずくまるなど明らかな様子の変化がみられ、食欲もなく軟便になります。産卵しようと力んでいる、あるいは総排泄孔から白い卵が見えていることもあります。症状が進行すると呼吸促拍になり、激しい体力消耗により、落鳥します。

停滞タイプでは、初期は腹部膨満が目立つといった程度で、まだ食欲もあり排泄にも問題はありません。鳥の腹部を指で触ると、固くて丸いものがあれば卵の可能性が高いです。しかし、卵の確認は無理をしないで下さい。長時間に鳥を抑えることで鳥も抵抗して疲労し弱ってしまったり、触りすぎて卵が割れてしまうと危険です。卵管炎や腹膜炎の続発症を起こす可能性があり、卵の位置によっては糞や尿が出なくなることもあります。排便ができないことで状態がさらに悪化し、排尿ができないと腎不全になることもあります。産卵の目安としては、インコの場合年に1〜3回程度、毎回4〜6個程度の卵を2日おきに生むといわれています。産卵していたのに突然しなくなったり、力んでいる様子がみられたら、すぐに獣医師に連絡しましょう。少しの遅れが命にかかわることも少なくありません。

治療

卵塞症の治療は、軽度であれば30~33℃に保温して、産卵を促します。この対応で産卵しない場合、ブドウ糖やカルシウム剤、産卵促進剤等の投与が必要となります 。内科的治療で効果がない場合あるいは難産タイプでは、卵が排泄孔近くまで降りていれば、用手にて卵の除去を試みます。民間療法で潤滑油としてオリーブオイルなどを総排泄孔に入れるといった方法もありますが、素人が判断して行うことはお薦めしません。内科治療が無効な場合は、外科手術を含めた開腹手術が必要となりますが、手術は負荷が大きく、老齢の鳥の場合は手術ができないこともあります。

自宅での対応

できることはごくわずかですが、最低限の対応を解説します。下記の方法を行い、鳥の状態が悪化しても、当方は責任を負えませんのでご了承下さい。

その1

保温をして下さい。ホカロンや湯たんぽをケージの周りに置いたり、ペット用のヒーターや保温用の電球をつけたり、エアコンで室温を上げたりなどの対策をして下さい。エサと水も入れておきます。温度の目安は羽を膨らませなくなるまで上げますが、おおよそ30℃を目安にします。暑すぎると翼を浮かせ、口を開き、「ハァーハァー」します。状態によりますが、35℃くらいまで上げる場合もあります。

その2

飲水に栄養剤やカルシウム剤をいれて飲ませます。鳥に体力を与えることが必要です。なお、カルシウムは、投与しても即効性があるわけではないです。

その3

1と2の対応と同時に鳥を診てくれる動物病院を探してください。鳥専門病院が理想ですが、本音を言うと急を要する状態ですので、時間をかけて遠方にまで移動することはお勧めできません。産卵できれば、少しづつインコは状態がよくなっていくはずです。しかし、その後も調子が悪そうであれば、次の卵がつまっていたり、卵管炎や腹膜炎を起こしていたり、何かが起きているはずです。残念ながらインコが地面にうずくまってしまい、呼吸が早くなっていると、助からない可能性が高いです。この状態では、車での移動にも耐えられないでしょう。

予防

卵塞症は体質や環境要因など様々な原因が考えられますが、発情予防を含めて、食餌の管理(カルシウム・ビタミン)、温度湿度や光周期の管理など飼い主がやらなければいけないことがたくさんあります。場合によってはホルモン剤によって発情・産卵を抑制させることもできます。日頃から鳥の様子をしっかり確認し、信頼できる獣医師と連携できる体制にしておくことも重要と言えます。