目次 [非表示]

拒食

爬虫類は外気温で体温ならびに基礎代謝を調整し、餌を食べない時には消費するカロリーも抑えることができます。特にヘビは採食時は空腹時と比べて、代謝は約10倍高くなると言われています。ヘビは餌の消化吸収効率が非常によく、90%以上ともいわれており、餌となるマウスはヘビにとって完全栄養食といわれています。一度完全栄養食のマウスを食べた後では数日の拒食では死ぬことがありません。2~3週間食べないからといって強制給餌を行わなくても問題ありません。まずは状況をよく考えて、拒食の原因を考えてからにしましょう。

原因

食欲不振の原因は数多く、複数の原因が絡んでいる場合もあります。大きく分けて環境ストレス、生理現象、そして病気の3つです。

環境ストレス

ヘビは縄張り意識が強いため、基本的に1つのケージに1頭で飼育します。神経質な性格なため、温度・湿度、日照時間、気圧、振動、過度のコミュニケーション、不適切なシェルター、ケージの大きさ、餌の不具合などの飼育環境の変化が心理的に影響与え、拒食をします。

温度・湿度

至適環境温度でないとヘビの消化機能は低下します。温度は高くても、低くてもいけませんし、急激な変化も苦手です。もちろん湿度も重要で、各ヘビに適した湿度が理想です。

→温度計・湿度計で温度・湿度をチェックして下さい。

日照時間

秋や冬に日照時間が少なくなると、食欲が低下すことがあります。逆に過度に光をあてるのもいけません。ヘビの種類によって、昼行性か夜行性なのかでも、部屋の明るさを考えましょう。

→暗すぎたり、明るすぎなか、チェックして下さい。

気圧

季節ごとの気圧の変化が、食欲などを含めた行動パターンに影響を及ぼします。

→台風などが近ずいていませんか?

振動

ヘビのケージを揺らしたり、近所の工事で振動を与えることもストレスです。

過度のコミュニケーション

飼い主がいつも触ったり、いつも誰かがそばを通ったり、ケージの清掃回数が多い場合ですら、ストレスになることがあります。時には生き餌がヘビを傷つけてしまい、結果として、マウスに怯えるようになってしまうこともあります。

→触り過ぎていませんでしたか?

不適切なシェルター

ヘビが隠れるシェルターが大きすぎたり、小さすぎたり、気に入らないと拒食するのことがあります。同様にグリーンパイソンなどの樹上性のヘビは、安定した枝がなければ、ストレスになります。

→シェルターの大きさはどうですか?

ケージの大きさ

ヘビの必要に応じて、より大きな (あるいは小さな)ケージに移動させてやると、エサを食べ始めることも多いです。

- ケージが大きすぎませんか?

餌の不具合

好み

ヘビも特定の餌を好むことはよく知られています。しかし、何を好むのかはヘビに聞いてみないと分かりません。中には死んだ餌しか食べないのもいれば、生き餌しか食べないヘビもいます。食欲不振の時に生き餌だと気に入って食べることがあります。

→ヘビに好みを聞いてみる?

餌の温度

特に温度で餌を探知するボアやパイソンでは餌の温度が原因になります(ピット器官)。冷凍マウスを解凍させて与えますが、時間が経過し、冷めると興味を示しません。

→マウスが冷たくないですか?

大きさ

餌を与える人が変わって、マウスの大きさが異なると食べません。

→餌が大きくない?

→食欲のない個体は小さな餌を食べ、それをきっかけに持ち直す場合もあります。

- 生き餌は嗜好性は抜群なので、一度与えてみて下さい。

生理現象

脱皮前と繁殖期は食欲はありません。

脱皮前

脱皮の前は、一時的に拒食になります。

→脱皮前で目が白くなっていませんか?

繁殖期のオス

繁殖期のオスのヘビはやや神経質になっており、興奮をしています。餌も食べないことも珍しくはありません。

→気があらくなっていませんか?

繁殖期のメス

性成熟したメスは無精卵を産みます。卵が発育し、ヘビの体内で大きな容量を占めるようになり、胃腸を圧迫するためです。生理現象以外にも、卵巣・卵管疾患であることも少なくはありません。

→体が卵で太くなっていませんか?

大食いした後

ヘビに餌を与えすぎると、その後絶食になることがあります。ヘビの中には、大食いして、長期絶食するというのが自然なヘビもいます。

→前回の食事でマウスたくさん食べていませんでしたか?

病気

拒食ならびに食欲不振を起こす病気複数あり、マウスロット(細菌性口内炎)、肺炎、寄生虫、腸閉塞、ビタミン・ミネラル不足などがあげられます。

まとめ

ヘビの拒食はよくあることです。環境や給餌を一つ一つ確認して、しばらく様子を見てください。それでも、食べない時は一度動物病院で病気がないか確認してもらいましょう。

動物看護師の教科書

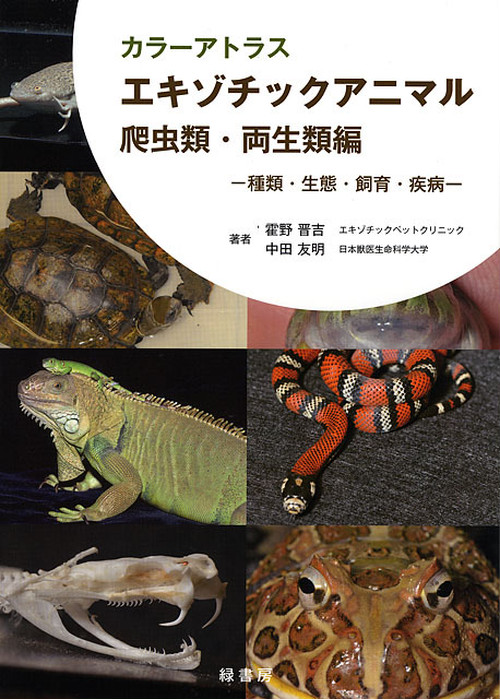

カラーアトラス エキゾチックアニマル(爬虫類・両生類編) 緑書房

爬虫類好きなら持っていないといけない本!