目次 [非表示]

脱皮は成長に必要

ヘビは成長するために生涯を通して定期的に脱皮します。脱皮には1~2週間ほどかかります。脱皮過程は自然に進行しますが、脱皮中のヘビを世話する際にはいくつかやるべきことがあります。水をいつもより多く与えたり、ケージの湿度を上げたりとヘビにとって快適な環境を作ることが大切です。脱皮がしやすいように、たらいに入れた水と表面がザラザラしたものを用意しましょう。脱皮前になるとヘビの鱗はくすみ、脱皮の直前は目が青白くなります。ヘビは全身の皮が繋がって剥がれるため全身脱皮と呼ばれ、ヘビの抜け殻として有名です。おおよそ1~3ヵ月に1回の頻度で脱皮が起こり、活動の多い夏に多く、冬には頻度が低下します。

脱皮不全対策

乾燥による脱皮不全は、湿度管理をきちんと行うことで回避できます。脱皮の際の理想の湿度は60~70%ほどで、保湿の方法は、水容器を設置する、ぬるま湯で霧吹きや散水をする、保湿性のある床敷を使用するなどの策がとられています。脱皮のとかかりなどの設置しましょう。ストレスがあると脱皮がスムーズにいきません。脱皮不全促進スプレーなども使用するとよいでしょう。

水容器を設置

大きな皿やたらいに水を入れてケージ内に置くことで、湿度があがります。ヘビが水の中に体を浸けると、皮が剥がれやすくなります。容器はヘビの体全体が十分に収まるくらいの大きさが理想で、ヘビの体全体が濡れるくらいの水量にしますが、ヘビが水中に潜るくらいの水は多すぎます。

ぬるま湯でスプレー

ケージに軽くぬるま湯で霧吹きをして湿度を高めることもできます。ヘビが嫌がらないようなら、脱皮の直前にヘビの体に霧吹きをしてもかまいません。

保湿性のある床敷

保湿性の高い床敷は、ヤシガラや赤玉土、バークチップなどが使用され、生体に合わせたものを選びます。タッパーに湿らせた水ゴケを入れて設置しておくと、湿度が上がりやすくなるため、お薦めです。水ゴケは床敷全体に敷くのもよいですが、湿気が高くなりすぎると、衛生的に感染が起きやすいので注意して下さい。

最高の水苔ならコレ!

飲水を増やす

給水器に水がしっかりと入っているのか?温浴で飲水するならば、温浴の時間や回数を増やすとよいです。

脱皮しやすい環境

簡単に言えば、脱皮のとっかかりになるものがあるどうかです。脱皮の際、爬虫類は体を物に擦りつけて少しずつ古い鱗や皮を剥いでいきます。ケージの中に岩、レンガ、流木などを設置し、脱皮しやすくさせて下さい。素焼きや陶製のシェルターは、体を擦つけけるのにも利用され、保湿も同時にできるのでお薦めの商品です。脱皮不全対策を考えるならウエットシェルターとモイストロックをお薦めします。どちらもシェルターですが、天井に水をためることができるので、飲水もできるし、保湿対策もばっちりです。また二つのシェルターとも表面がザラザラしているので脱皮のひっかかりになります。それぞれの商品は体の大きさに合わせて選らんで下さい。

ストレスのない環境

ストレスは脱皮不全の原因にもなり得ます。ヘビが適切に脱皮できない場合、ヘビのストレスレベルを改善しましょう。生活環境を良くして、あまりヘビに触れないようにしましょう。快適な湿度を保ちましょう。また、ケージの中にヘビが隠れられる場所をたくさん作ることも大切です。ヘビは単独で行動をし、独りを好みます。ケージには箱や囲いを置いてヘビが独りで過ごせるように工夫しましょう。ヘビに頻繁に触れてはいけません。ヘビは触られることを嫌い、触り過ぎるとヘビはあなたのことを捕食者だと思うかもしれません。触るのは1回に30分未満、週に数回に留めましょう。

脱皮促進スプレー

爬虫類の脱皮を促進するスプレー製品が販売され、それぞれ鱗にかけて使用します。

脱皮不全

古い鱗や皮が剥がれ落ちずに残って脱皮不全が生じます。ケージや水槽の空気が過度に乾燥、生体の脱水などで発生しやすくなりますが、もちろんヘビ自身が病気であると新陳代謝に影響が見られ、上手く脱皮をができなくなります。体表にダニが寄生していたり、火傷の痕なども脱皮不全になりやすいです。剥がれ落ちなかった鱗や皮の部分は、ただれたり、感染により皮膚炎が起こったり、また、血行阻害により尾の先が壊死したりします。

脱皮不全を繰りかえすと鱗が分厚くなり、肥厚してきます。

ヘビは眼瞼を欠き、目の表面を覆うアイキャップ(Eye cap)も脱皮不全が起こり、アイキャップ遺残を起こします。

脱皮不全の古い鱗をはがす

軽度の脱皮不全の場合は、人が手を貸して脱皮を補助することも必要になります。ピンセットや毛抜きなどで、お湯で少し濡らして古い鱗や皮をつまんで剥がします。綿棒でこすりながら行ってもよいでしょう。また、ぬるま湯の中に生体を入れて、ふやかしてから行うのも一方法です。一気に剥がすと下の新しい鱗や皮膚まで傷つけることがありますから、ゆっくりと行って下さい。剥がす時に、不自然な抵抗があったり、ヘビが痛がる時は無理をしないで、後日行うべきです。

抜け殻の活用法

ヘビの抜け殻は縁起物と言われ、金運や長寿の象徴とされ、古くから親しまれてきました。ヘビは脱皮を繰り返して成長する爬虫類として有名で、成長とともに古い皮を脱皮し、新しい皮で生活するようになることから、ヘビに強い生命力および財産を増やすものとして縁起が良いとされています。

ヘビの抜け殻の一部を切り取ってお財布に入れておいたり、きれいに脱皮した場合は一本まるごと額縁に入れて保管することも可能です。ヘビの抜け殻は、いくら縁起が良い言っても、サルモネラ菌をはじめとする病原体がたくさん付着している可能性があります。保管する時には、まずはアルコールスプレーなどで全体を消毒することを推奨します。また、抜け殻が曲がっていたり、立体的な形状になっている場合は、財布に入れたり飾ったりするのが難しいです。一度ぬるま湯につけて、柔らかくなったら形を整え、平面あるいは自分が好きな形にしてから水気を拭き取り乾燥させましょう。

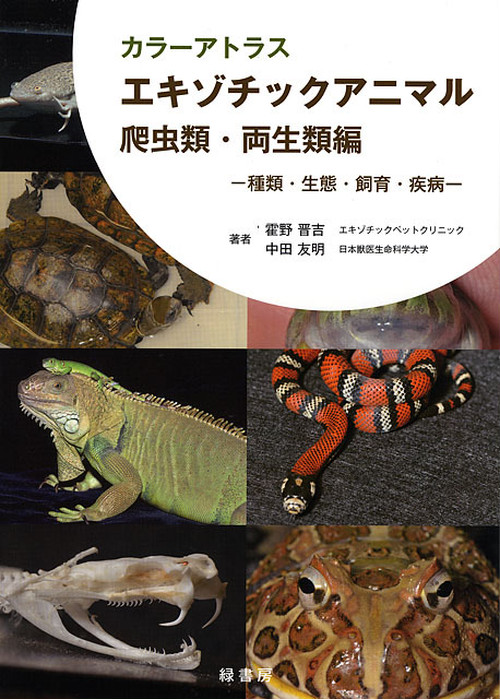

コレで勉強しよう!

カラーアトラス エキゾチックアニマル(爬虫類・両生類編)

爬虫類好きなら持っていないといけない本!