目次 [非表示]

緊急事態

カメの総排泄腔には直腸、膀胱、尿管、ペニス、卵管が開口しています。お尻から何か出ている場合は、総排泄腔自身が反転して逸脱することもありますが、多くは直腸、ペニス、卵管が、それぞれが反転して逸脱した組織です。膀胱脱の発生は最も頻度は少なく、尿管の開口部は小さな穴なので逸脱することはありません。便秘(食滞)や消化管内異物、腸炎、膀胱結石、産卵などの過度に緊張がかかった結果、これらの組織が逸脱しやすくなります〔Charles et al. 2002,William et al.1988, Rajkumar et al.2014〕。実際に逸脱した組織を見て、どの臓器が脱出したかを判断することは難しいです。多くが炎症や浮腫が起き、特に水ガメは水中にいる時間が長いと、炎症のあった組織は白くふやけて見た目で分かりにくくなります。

膀胱脱

逸脱した膀胱は薄い壁で半透明をしていますが、まれな発生です。膀胱の逸脱の多くは膀胱炎が原因です。

ペニス脱

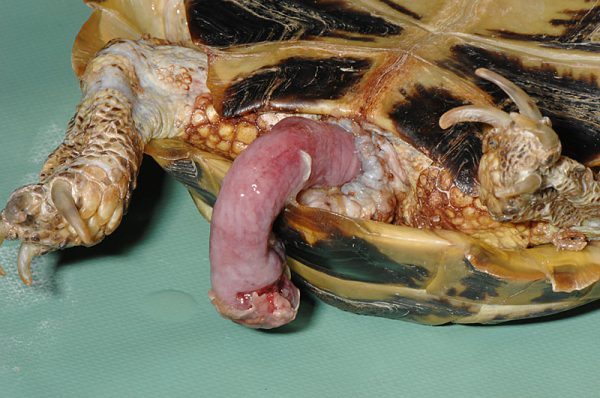

陸ガメのペニスは肉色で、細いキノコのような形状をしています。引っ込めたり、飛び出たりを繰り返すこともあります。ペニス脱は発情が原因で、もちろんオスに発生します。逸脱したペニスは甲羅と床の間で擦りつけた状態になり、炎症がひどくなり戻らなくなります。ペニスの炎症が軽症であれば押し込んで戻して、何針か総排泄孔を縫合しますが、重度の炎症である場合は外科的に切除あします。爬虫類のペニスは尿がでる尿道が通っていないので、排尿できなくなる心配はありません。もちろん交尾は不可ですので、繁殖することはできません。

【解剖】爬虫類のペニス(陰茎)・ヘミペニス(半陰茎)の解説はコチラ

卵管脱

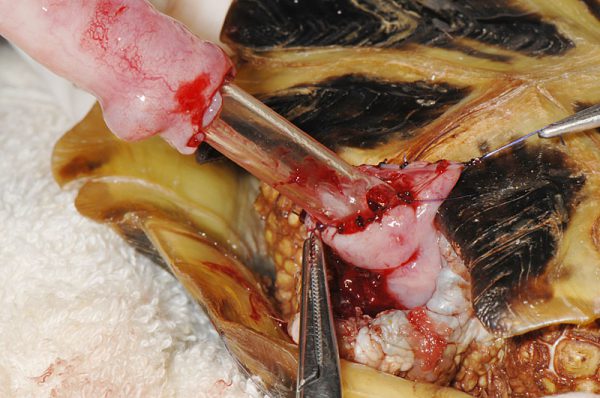

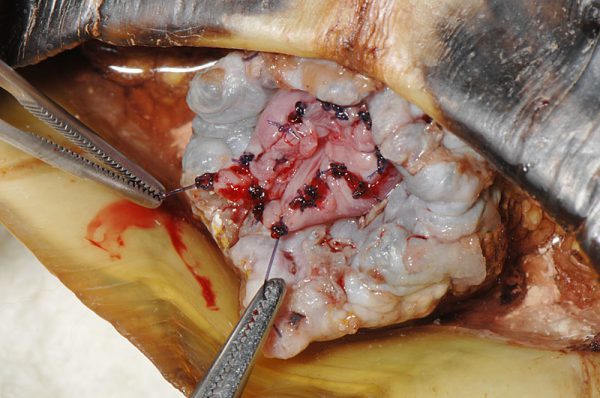

逸脱した卵管の外見は直腸と類似していますが、蛇行した構造なので、一見すると肌色の細いアコーディオ状をしています。下の写真は卵巣卵管摘出手術の写真で、甲羅を開けて卵管を引っ張り出しています。この卵管は正常な色と太さをしています。

産卵すると腹圧がかかり、そして卵管の収縮にも異常をきたして逸脱します。総排泄孔から出てくると、炎症や浮腫がひどくなり、赤色~赤紫色になって原型をとどめていないことが多く、判断が難しくなります。

出てきた組織に卵や卵殼の欠片、卵黄や卵白などが付着している時があります。

卵管脱の場合は、現在卵や卵胞があるのか、X線や超音波検査で判断すること重要になります。卵巣や卵管に大きな異常があると数日で亡くなってしまうこともあり、単に出てきた卵管だけを切除すると、その後に産卵できなくなります。最終的に外科的に開甲して、卵巣卵管摘出手術が必要となります。

直腸脱

直腸は筒状をして内腔があり、便が内腔から排泄されます。直腸脱の発生は雄雌関係ありません。便秘や消化管内異物などの慢性の消化器疾患により腹圧がかかることで起こります。炎症が起きていない状態だと表面が平滑です。直腸は基本的に赤色で筒状の構造をしていますが、総排泄孔から出てくると、炎症や浮腫がひどくなると赤紫色をしており、原型をとどめていないと、卵管との判断が難しくなります。出てきた筒状構造物の先端から糞が出ていることで、直腸であると判断できます。

外科的に直腸を切除し、元に戻します。しかし、出てきている直腸は全てではないので見える範囲で切除して、残りは戻して薬で治療を行います。

自宅での対応

いずれの突出した組織も、洗浄して乾燥しないように消毒をして、可能であれば総排腔に戻し、早急に動物病院で診察を受けるべきです。戻す処置は難しくてできない場合は無理をせずさい。出てきた組織は床に擦ったりする以外にも、後足でひっかいて炎症がひどくなることがあります。炎症を通りすぎて壊死しているケースも多いです。大きなカメであれば動物用オムツを履かせたり、女性の生理用ナプキンやガーゼをお尻にあててテープで止めて下さい。もちろん水ガメは水からあげておかなければなりません。

消毒ならコレ

マイクロシンAHWスキンケア 60mL