目次 [非表示]

歯のトラブル

ウサギは切歯も臼歯も伸び続ける常生歯です。伸びすぎたり、異常な方向に伸びることで、採食困難あるいは口腔内を傷つけたりします。この病態を不正咬合と呼びます。

歯の知識

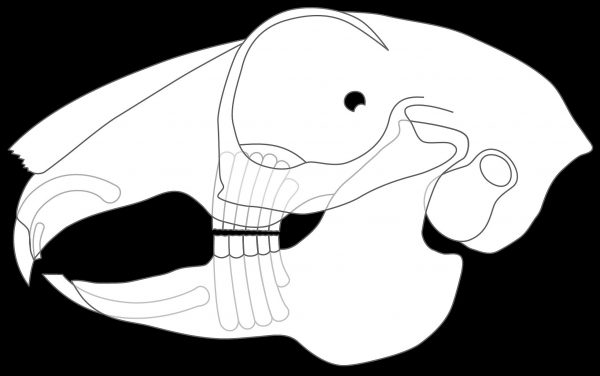

ウサギの切歯と臼歯は、全部で28本あります。

切歯は1年で10~12cm伸び、ハサミの刃のように鋭い咬合面で、植物を小さくカットします。上顎切歯は、正面からのぞいている大きい歯とその後に小さな歯(小切歯)があります〔奥田ら 1999〕。

臼歯は上顎に6対、下顎に5対あり〔奥田ら 1999〕、切歯でカットした植物を石臼のような動きで細かくすり潰します。

切歯も臼歯も餌である植物を食べることで磨耗しますが(咬耗)、常生歯は歯根に歯を伸ばす細胞があり、歯を常に成長させていますが、歯を摩耗しても長く伸び過ぎないように調整がされています。

ウサギが牧草や野菜の茎や根を採食すると、口を動かしていますが、これは歯を摩耗させている咬耗をしている状態で、歯の伸び過ぎを予防しています。

原因

原因は以下のことがあげられ、それぞれが組み合わさって起こることもあります。

- 先天性)

- 餌

- 事故

- 老化/骨粗しょう症

先天性

近年、頭と顔が小さくて丸いウサギが人気です。鼻先も短い顔が好まれ、このようなウサギを短頭種と呼ばれています。ネザーランドドワーフなども代表的な短頭種の一つで、ロップイヤーもその傾向があります。頭が丸いと、とてもかわいらしく見えます。

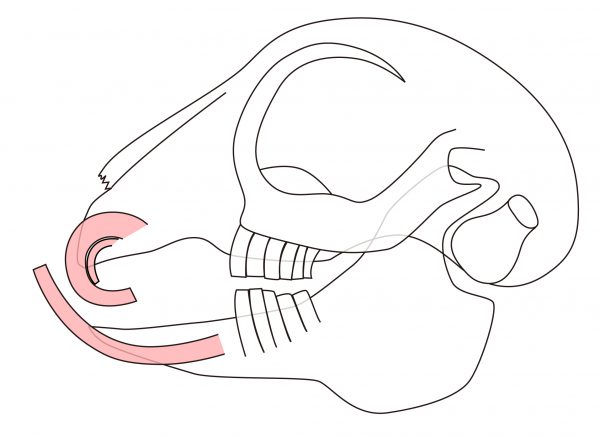

短頭種は頭蓋骨の形状が野生のウサギと異なり、下顎過長症や下顎突出症と呼ばれる下顎が前方に突出する病態が有名です。本来は上顎の歯隙が成長しない遺伝的素因が起こることから、結果的に下顎が前方に突出します。

事故

ケージを切歯でかんだり、高い所から落下して、切歯が異常な方向に萌出したり、破折します。その結果、切歯の咬み合わせが悪くなることで不正咬合が起こります。

咬耗が少ない餌

咬耗が少ない餌を食べると歯が過長します。葉野菜やペレットは、牧草と比べると咬耗が少なく、ペレットが好物なウサギもいます。特に餌の影響は不正咬合の原因で一番に大きいとされています。

老化/骨粗鬆症

加齢とともにウサギも骨が薄くなり、歯を支えている歯槽骨も脆弱化し、歯が動揺して不正咬合が起こったり、抜けてしまうこともあり、後天性歯科疾患の進行性症候群(PSADD:Progressive Syndrome of Acquired Dental Disease) と呼ばれています。PSADDになると以下のようなことが起こります〔Harcourt-Brown 2010〕。

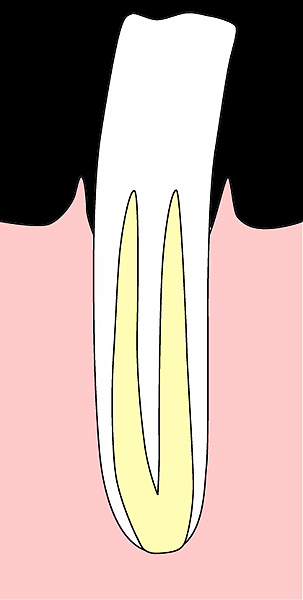

歯根の過長とエナメル質の形成不全

歯の頂点を支えている歯槽骨が弱くなると、歯根が過長します。

後天性不正咬合

歯槽骨の脆弱化により、咬耗時に発生する力に応じて歯が変位したり、歯根膜の隙間が拡大します。その結果、歯の萌出が変位して不正咬合が起こり、歯根膜の隙間に細菌が入り込んで膿瘍に発展します(根尖周囲膿瘍)。

歯の成長の停止

最終的に歯根での変化によって、歯根の細胞が死滅し、歯の成長が停止し、死活歯は、侵食、破折、吸収が起こります。歯冠は短くなることで不正咬合が起こり、感染は根尖周囲膿瘍になる原因になります。

症状

切歯も臼歯の過長や不正咬合は様々な症状を引き起こします。臼歯は歯のエナメル質が棘の様に尖り(スパイク)、口を動かすことができなくなります。食欲はありますが、採食できない、あるいは食べ難くなり、涎も多くなります。涎を口から流しているウサギをスローバー(Slobber:ヨダレをたらす人)と呼ばれます。涎のせいで口周囲や顎下が濡れたり、脱毛や皮膚炎になります。胸の肉垂が濡れている状態はウエット・デューラップ(Wet dewlap:濡れた肉垂)と呼ばれます。二次的に細菌感染を起こしやすいです。ウサギは涎の垂れた口の周囲を前肢でこするので、前肢の脱毛や皮膚炎になったりすることもあります。伸びすぎた歯が邪魔になって毛繕いが上手くできず、体全体の毛ツヤが悪くなり、涎のために毛が粗剛になります。

歯は口の中で伸びる余地がなくなると、歯根も過長します。

- 食べづらそうにしている、食べたそうだが食べられない

- 涎が出ている

- 口の周や肉垂が濡れて、脱毛している

- 涙が出ている

- 目の周りの毛が濡れている

- 目が飛び出ている

- 下顎が膨れ上がっている

切歯

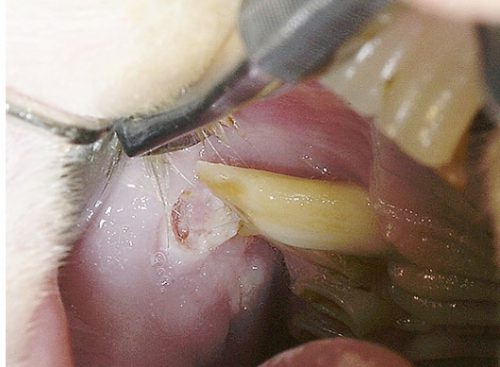

切歯はウサギを抑えて唇を広げれば観察が容易にできます。正常は上顎切歯が下顎よりも前方にずれています。

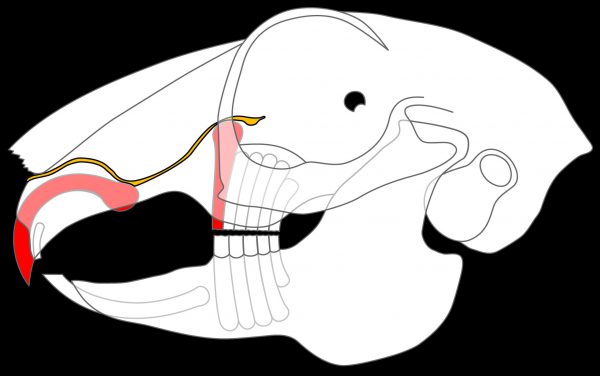

不正咬合では下顎切歯が上顎よりも前方に出ていたり、過長しています。上顎切歯は左右に八の字に広がりながら伸長することもあり、ウルフ・ティース(Wolf teeth:狼の歯)と呼ばれます。下顎切歯が前方につきでるとバック・ティース(Buck teeth:雄の歯)と呼ばれます。伸びた歯が唇にあたって傷つけることもあります。

上顎と下顎切歯の先端がぶつかっている状態は、バッティング(Batting)と呼ばれます。

バッティングした切歯が過長すると開口して、口が閉じれなくなり、臼歯も伸びてきます。

切歯のみに異常があると、採食しずらくなるので、牧草や野菜をかみ切れなくなり、食べるのに時間がかかったり、餌をくわえたあと、上を向いて食べる仕草などもみられます。

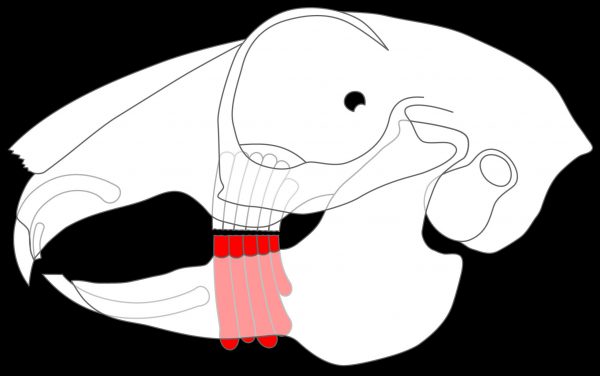

臼歯

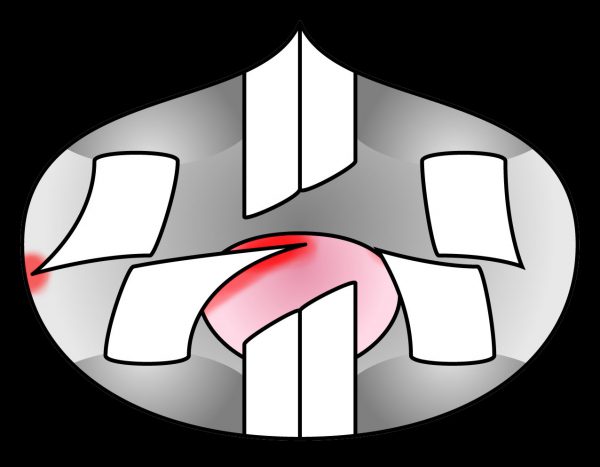

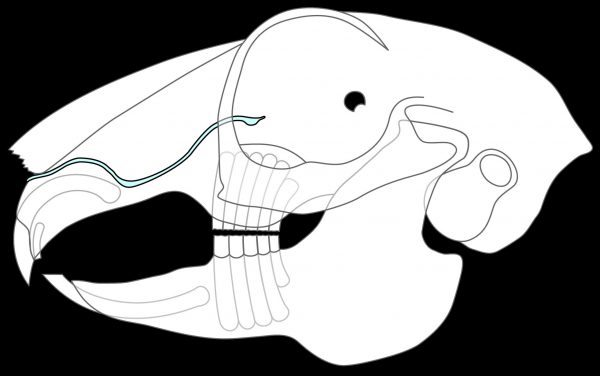

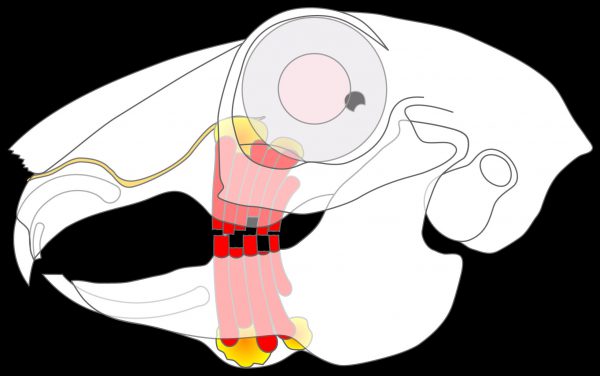

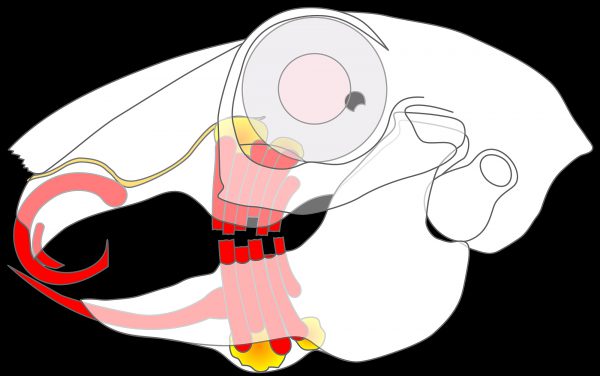

ウサギの臼歯は正面から見ると下のイラストのようにほぼ垂直に生えており、上顎の左右の臼歯は下顎の臼歯よりも幅広く位置しているのが特徴です。

咬耗が減少することで、臼歯は伸びるだけでなく、縁が尖る傾向にあります。

上顎の臼歯は頬側に、下顎の臼歯は舌側に向かって、臼歯の一部が棘のように尖って伸びます。

この棘をスパイク(Spike)と呼ばれ、舌や粘膜に裂傷を与え、口痛および流涎の原因になります。

歯根・根尖

歯肉に埋まっている歯の部分を歯根、その先端を根尖と呼びます。上顎切歯の根尖が過長すると、解剖学的に鼻涙管の近くに位置するため、鼻涙管狭窄あるいは閉塞が起こり、流涙になります。

慢性的な流涙はランニーアイ(Runny eye:濡れた目)と呼ばれ、次第に眼瞼の脱毛や皮膚炎も起こします。

上顎臼歯の根尖は眼窩に位置するので、過長により眼球突出が起こります。

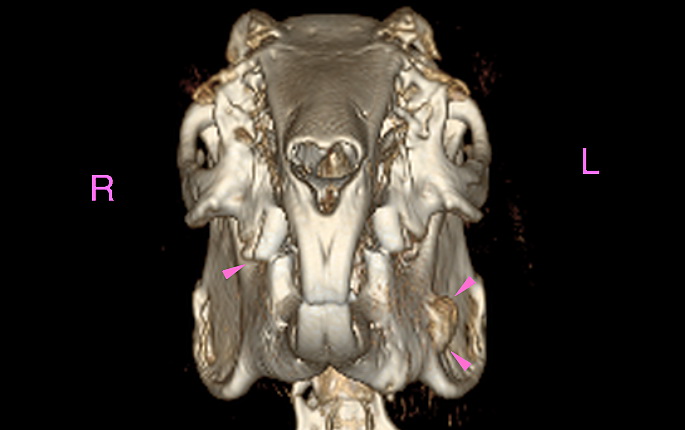

下顎臼歯の根尖の過長による、下顎骨が凸凹に膨隆します。

根尖周囲膿瘍

根尖に感染が起こり蓄膿する状態が根尖周囲膿瘍です。膿瘍の発生と同時に失活歯になります。膿瘍の周囲の骨も侵されて、蓄膿は大きくなり皮下膿瘍になって、顔や顎が腫れてきます。

上顎臼歯の根尖周囲膿瘍は、白い膿性の涙が見られ、顔の形が変わったり、眼球突出が起こります。下顎臼歯の発生では、下顎が大きく膨らんできます。口腔内に排膿され、ウサギが膿を飲み、口臭も起こります。根尖周囲膿瘍の細菌が鼻腔に到達するとスナッフル、内耳・中耳炎に波及して斜頸を起こすことも多いです。最終的には切歯も臼歯にも不正咬合が起こり、手が付けられない状態になります。

検査

基本的には切歯を肉眼で観察し、口の中に耳鏡などを入れて臼歯を観察します。ただし目視で観察できるのは歯肉から出ている歯冠のみで歯根は見れません。

歯根はX線検査をで評価をしますが、左右、上下が重なっての評価になり、全ての異常を確認することはできません。

正確に診断するにはCT検査が必要になります。ウサギは無麻酔で撮影が可能です。

治療

過長した歯やスパイクは切削や研磨が必要です。切歯は無麻酔で処理が行えますが、臼歯は基本的に麻酔が必要になります。

臼歯も伸びすぎたり、スパイクが出来ているなら、削る必要がありますが、ウサギはおとなしく口を開けてくれないので、全身麻酔が必要になることがほとんどです。全身麻酔にはリスクが伴いますが、獣医師とよく相談して下さい。

根尖周囲膿瘍では、原因歯を抜歯して、排膿して洗浄する処置が必要ですが、完治は難しいことが多いです。

予防

不正咬合になると多くの場合は生涯にわたって、治療が必要になりますので、重要なのは予防になります。ウサギは自然界では主に草を食べており、歯の咬耗が一番のキーポイントになります。餌は柔らかいものでなく、歯と歯を擦りあわせる必要のある繊維質に富んだ牧草を多く与えることが最も効果的です。かじり木や牧草で編んだおもちゃやマットなども、ウサギが気に入れば有効でしょう。

ヴェテリナリマニュアル|ウサギ‐X線画像‐歯牙疾患(獣医学書)

JCRA(ジャクラ)って?ウサギ検定とは?

ウサギを幸せに長生きさせたい方は、一般社団法人 日本コンパニオンラビット協会(JCRA:ジャクラ)に入会しましょう!

参考文献

- Harcourt-Brown F.Diseases Related to Calcium Metabolism in Rabbits.World Small Animal Veterinary Association World Congress Proceedings.2010

- 奥田綾子監修.げっ歯類とウサギの臨床歯科学.ファームプレス.東京.1999