目次 [非表示]

歴史

ヒョウモントカゲモドキは、 1854年に動物学者によってEublepharis maculariusとして初めて種として記載されました〔Pockman 1976〕。属名のEublepharisは、ギリシャ語のeu(良い)とblepharos(まぶた)を組み合わせたもので、眼瞼があることでこの亜科の種を他のヤモリと区別する特徴となっています。種小名のmaculariusは斑点模様を指して、ラテン語のmacula (斑点または傷)に由来しています。 E.maculariusには5つの亜種があります。原産国が政情不安定などの理由により、現在は野生個体の流通は極端に少ないです。

| 学名 | 分布 | 呼称 |

| Eublepharis macularius afghanicus | アフガニスタン南東部および東部、パキスタン北西部の一部 | アフガン、アフガニクス |

| Eublepharis macularius fasciolatus | シンド州(ハイデラバード周辺) | ファスキオラータス |

| Eublepharis macularius macularius | インド北西部、北部およびシンド州を除くパキスタン | マキュラリウス、パンジャブ (ハイイエローの元になったとされています) |

| Eublepharis macularius montanus | シンド州(カフチ周辺) | モンタヌス、モンテン |

| Eublepharis macularius smithi | インド北部(ニューデリー周辺) |

愛称はレオパ

和名や英名の通り、ヒョウ柄の黒い模様が入る小型のヤモリです。片手に乘るくらいのサイズです。ヤモリの仲間ですが、ヤモリとは異なる体の特徴があることから、トカゲモドキと呼ばれています。多くのカラーバリエーションがCB個体として作成され、とても人気が高い爬虫類です。

ヒョウモントカゲのカラーバリエーション(品種)の解説はコチラ

分類・生態

分類

有鱗目トカゲモドキ科ヒョウモントカゲモドキ属

学名:Eublepharis macularius

英名:Leopard gecko

別名:レオパードゲッコー

分布

パキスタン、アフガニスタ南部、インド北西部

生態

環境

荒地や草原の岩の多い半乾燥~乾燥地帯

行動

夜行性で、昼は岩の隙間や倒木の下などに隠れて休み、夜に活動します。植物がまばらで粘土質または砂質の土壌がある乾燥地帯や半乾燥地帯および岩の多い生息地に生息し、岩の割れ目が隠れ場所として利用できます〔Friedrich-Wilhelm 1995〕。生息域では冬の気温が10℃以下と非常に低くなるため、動物は地中で半冬眠(冬眠)状態となり、蓄えた脂肪で生きていくことになります。地上に生息する種ではありますが、ヒョウモントカゲモドキの爪のある趾は岩や枝に登ることができ、腹側から簡単に熱を吸収できます〔Hunziker 1994〕。オスは縄張りを持ち、1頭のオスに対し数頭のメスのハーレムをつくります。

食性

動物食で、昆虫、クモなどの節足動物、小さいトカゲなどの小型爬虫類などを食べ、空気中の湿度は高いためか、岩や植物についた夜露や朝露を舐めて水分をとっています。

寿命

10~15年(最高記録で30年)〔Kramer 2002〕

身体

全長:18~25cm

体重:45~60g

性格・習性

温和

性格は温和で、行動もおっとりしているものが多いです。基本的に採食と排泄以外は、動かないているイメージがあるくらいです。しかし、嫌なことをされるとかみつくこともあるので注意して下さい。

目をなめる

舌は太く先端は分かれていません。頻繁に舌なめずりをし、鼻や目を舐めて乾燥を防いだり、口周りについた水滴などを舐めとります。

特徴

体幹

細長い頭と胴体と発達した大きなを尾を持ち、短い四肢をしています。

体色

幼体の体色は薄い黄褐色に太い黒色の帯模様をしていますが、成長に伴い模様が不明瞭になります。

成体では黒い不規則なヒョウ柄の斑紋になり、腹側は白色を帯びています。生息地により、色や模様が少しずつ異なります。

鱗の突起

体の鱗の表面には多数の小さなイボ状突起で覆われています。

腋下ポケット

腋下には腋下ポケットと呼ばれる窪みがある個体もおり、この窪みの役割は不明です。

【病気】トカゲモドキとヤモリの腋下ポケットと水疱の解説はコチラ

ヒョウモントカゲモドキは、脱皮の前になると全体が白色を帯びて、その一部に亀裂が入って皮が剥がれ落ちます。剥がれた皮を自分で食べてしまうことが多いです。

栄養を蓄える尾

尾は脂肪を蓄えるため、体よりも太くなることがあり、食料がない場合に栄養として利用できるエネルギー貯蔵庫として機能します〔Liz 2007〕。一方、栄養不足や疾病により尾は細くなり、スティックテール病と呼ばれています。ヒョウモントカゲモドキは狩りをするとき、獲物に近づくと尾をピクピクと動かしたり振ったりすることがあります。ヤモリが獲物を食べると、尾はリラックスした位置に戻ります〔Liz 2007〕。

【病気】ヒョウモントカゲモドキのスティックテール病の解説はコチラ

自切

天敵に襲われると、自ら尾を切って逃げることもします(自切)。これは、攻撃を受けた際に自ら尾を切り離す能力で、尾は切り離された後も30分ほどピクピクと動き続けることができ、捕食者から逃げる時間を稼ぐための気をそらすことができます〔Higham et al.2009〕。尾骨が骨折すると尾は簡単に離れ、急速な血管収縮により失血を最小限に抑えることができます。尾が切り離されると、貴重な脂肪の貯蔵庫が失われるため、ヤモリに大きなストレスがかかります。尾は切り離された直後から再生し始め、再生尾は元の尾には再生せず、類似した色を保っていることが多いですが、滑らかで元の尾よりも短く幅が広く、先端で突然終わている形状です。

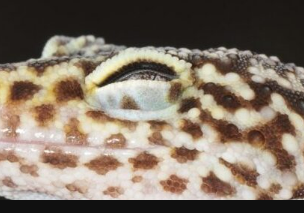

スリットの目

他の夜行性であるイモリと同様に縦長のスリット状の瞳孔をしています。

細かい歯

歯は同形歯と呼ばれて小さい歯が並んでいます。そして、多生歯類で、100本の歯を3~4ヶ月ごとに生え変えることができます。

ヤモリだけどトカゲに近いトカゲモドキ

ヒョウモントカゲモドキ科は分類的にヤモリですが、いくつかの点でヤモリよりもトカゲに近い特徴を持つことから、トカゲモドキと命名されました。

指下薄板がない

ヤモリのような指の吸盤である指下薄板(しかはくばん)を欠くため、垂直の壁に張りつくことができません。指の先には細い爪があります。下の写真はヤモリの指下薄板です。

ヒョウモントカゲモドキの趾の数は前後肢ともに5本で、小さい爪が生えていますす。

眼瞼がある

ヤモリ類は眼瞼を欠きますが、ヒョウモントカゲモドキは眼瞼があります。ヤモリの仲間なのに眼瞼を持つトカゲなためにトカゲモドキと命名されています。

ポイントはコレ

・ヒョウモントカゲモドキはヤモリの仲間

・夜行性

・通称はレオパと呼ばれ、ヒョウ柄模様

・パキスタン周囲の乾燥した地域に生息する

・朝露や夜露をなめる

・昆虫食

・尾の太さで栄養状態が分かる

・ヤモリのような吸盤はない

・眼瞼がある

参考文献

- Friedrich-Wilhelm H.Geckoes:biology,husbandry,and reproduction.Wolfgang Schmidt.Malabar,Fla.Krieger.1995

- Grenard S.An Owner’s Guide to a Happy Healthy Pet:The Bearded Dragon.Howell Book House.New York.1999

- Higham TE.Russell AP.Flip, flop and fly:Modulated motor control and highly variable movement patterns of autotomized gecko tails.Biology Letters6(1):70-73.2009

- Hunziker R.Leopard Geckoes: identification,care & breeding.TFH Publications Inc.Neptune City.NJ.1994

- Johnson JD,Bearded Dragons.Exotic DVM8(5).Zoological Education Network:p38-44.2006

- Liz P.Leopard Geckos for Dummies.Wiley Publishing, Inc.2007

- McKeown S.General husbandry and management.In Reptile medicine and surgery.Mader DR ed.WB Saunders.Philadelphia:p9-19.1996

- Pockman R.1854.Proceedings of the Society.Report of the Curator,Zoological Department.Saurologica(2):1‐15.1976

- Quinn AE,Georges A,Sarre SD,Guario F,Ezar T,Graves JA.Temperature sex reversal implies sex gene dosage in a reptile.Science316.411.2007

- Tosney K.1996.”Caring for an Australian Bearded Dragon” (On-line). Accessed November 16.1999 at http://www.ualberta.ca/~rswan/ERAAS/bd.htm.

- Zoffer D,MazorligT.The Guide to Owning a Bearded Dragon.TFH Publications.Neptune City.NJ.1997