飼育について

近年、温厚で人懐っこい性格から、山羊をペットとして飼育する人が増えつつあります。

とはいえ山羊は法律上「家畜」に分類され、犬猫とは異なる管理や届出が必要であり、犬猫とは飼育方法や生態も大きく異なります。

なぜペットとして山羊を飼うのか

- 人に懐く

山羊は高度な社会的認知能力を持ち、人間の視線や感情を理解し、それに応じた行動をとることができます。ある研究では、山羊が困難な課題に直面した際、人間の顔を見て助けを求める行動が観察されました。これは、犬が人間に助けを求める行動と類似しており、山羊も人間とのコミュニケーション能力を持つ可能性があることを示唆しています。

また、山羊は人間の声の感情的な違い(喜びや怒り)を識別し、それに応じて行動を変えることができると報告されています。

- ヤギミルクが飲める

雌のヤギを飼って繁殖させれば、自宅で山羊のミルクを搾って飲むこともできます。ヤギミルクは牛乳に比べ、タンパク質やビタミン・ミネラルも豊富で栄養価が高く、美容やダイエットにも効果的であると言われています。

また、犬猫にとっても、ヤギミルクは栄養価が高くアレルギーも少ないため評判です。

- 除草目的

草食動物である山羊を除草目的で飼育する家庭もいます。機械や農薬を使わずに除草することができることから、現在は除草を目的として山羊のレンタルサービスも行われています。

飼育の準備

- 届け出や許可申請

山羊は牛や豚と同様に家畜として扱われるため、飼い始めたら所定の届出と年次報告が必要です。

「飼養衛生管理基準」により、毎年2月1日時点の飼養頭数を都道府県知事に報告する義務があります。報告期限は毎年4月15日で、各地域の家畜保健衛生所に提出します。5頭以下の飼養者は基本情報の報告書のみでよく、農林水産省指定の定期報告書のみ提出すれば追加書類は不要です。6頭以上の場合は衛生管理状況などの書類も必要になる点に注意してください。現在はeMaff(農林水産省オンライン申請システム)を用いての申請も可能です。

また、4頭以上飼育の場合は「化製場法」により、住まいの都道府県に事前に許可申請が必要な場合もあります。

山羊を飼う際に、まずは近くの家畜保健衛生所に連絡し「飼養衛生管理基準」と「化製場法」について、確認をとることが必要です。

- 飼養衛生管理基準の遵守

山羊の飼い主には家畜伝染病予防法に基づく「飼養衛生管理基準」を守る義務があります。少数飼育者でも基準遵守は必要であり、日頃から山羊小屋や用具の清掃・消毒、外部から病原菌を持ち込まない対策(見学者の靴底消毒など)を心がける必要があります。

万一、口蹄疫などの法定伝染病が発生した場合、ペットの山羊であっても他の家畜同様に移動制限や殺処分等の措置対象となります。

飼育環境

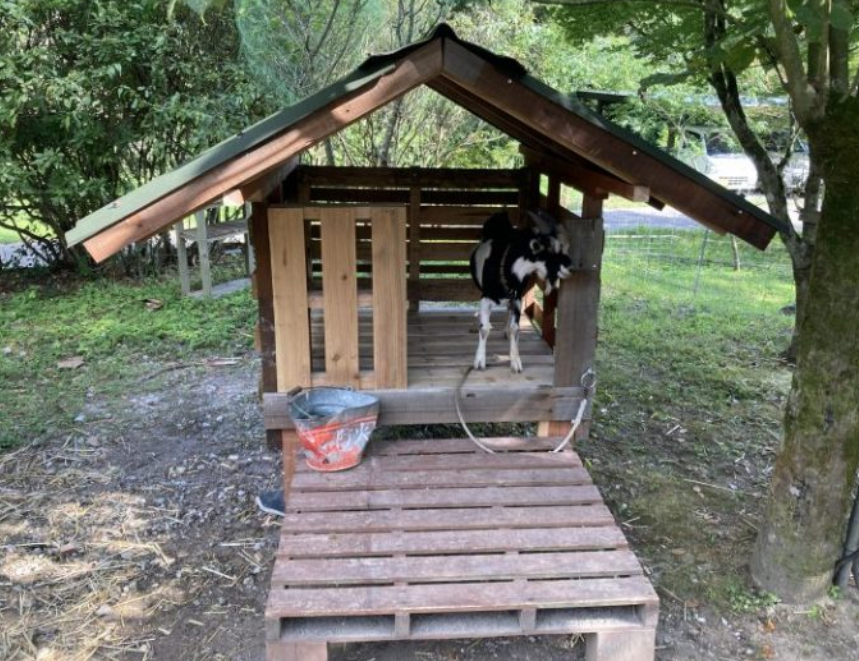

- 小屋は必須

基本は雨風をしのげる屋根付きの小屋と、運動や採食ができる屋外運動場は必須です。小屋は三方向に壁があり直射日光や風を防げる構造で、内部は乾燥を保つことが重要です。床はスノコ状にして少し高床にすると、糞尿が下に落ちて湿気を防げます。

また、山羊が逃げ出さない丈夫な柵も必須です。成山羊は力が強く跳躍力もあるため、約1.5〜2mの高さの金網フェンスで囲むと安心です。

ご飯の管理

- 粗飼料を主体とした食事

山羊は反芻動物であり、牧草や干草などの粗飼料が飼料の中心です。基本は良質な乾草(チモシー、アルファルファ、イタリアンライグラス乾草等)を毎日十分量与えます。乾草は農協や飼料店、またはネット等で入手できます。山羊は草だけでなく木の葉や樹皮など木質も好むため、無農薬の篠竹(繊維質豊富な笹の一種)や落ち葉を与えると喜びます。

ただし庭木や観葉植物の中には有毒な種類もあるため、与えて良い植物か確認は必要です。濃厚飼料(穀物飼料や配合飼料)は、栄養補給として子山羊の成長期や妊娠・授乳期の雌、痩せ気味の場合に少量ずつ与えます。与えすぎると消化不良や蹄葉炎を招く恐れがあるため、穀物は全日飼料の数%程度までに抑えます。特にトウモロコシなど炭水化物豊富な飼料を一度に大量摂取すると、胃内発酵が異常に進みガス鼓脹(鼓脹症)を引き起こす場合があります。濃厚飼料は徐々に慣らしながら与え、食後しばらく山羊の様子を観察することが大切です。

- 与えてはいけないもの

観葉植物や庭木でもアジサイ、ツツジ、シャクナゲ、スイセン、キョウチクトウなどは有毒です。放し飼いにする際は周囲にこれら有害植物が無いか確認することが必要です。

また、野菜くずではネギ類(タマネギ、ニラなど)は貧血を起こす恐れがあるため避けます。人間用のパンやお菓子も糖分過多で消化不良の原因になるため与えません。 - 鉱塩ブロックの設置

山羊は草食性でミネラルの摂取が偏りやすいため、鉱塩ブロックは重要な補助飼料です。ナトリウムやカルシウム、マグネシウムなどの必須ミネラルを自主的に補える手段として、常に舐められる場所に設置するのが望ましいです。不足すると食欲低下や発育不良、異嗜(石や木をかじる行動)などを引き起こすことがあります。

日常のケア

- 蹄の手入れ

山羊の蹄は伸びすぎると変形して歩行に支障をきたし、傷から細菌感染すると蹄病につながります。約2ヶ月に1回を目安に蹄を観察し、伸びているようなら削蹄(爪切り)を行うことが必要です。削蹄には専用の蹄切りバサミか、植木用の剪定バサミでも代用できます。梅雨〜夏場の放牧期は特に趾間腐爛菌による腐蹄症が起きやすいので、週1〜2回ほど5%硫酸銅水溶液や消毒液で蹄を浸す蹄浴を行うことも効果的です。

- 角の管理

山羊は角がある個体も多いです。角は山羊同士のけんかや人への接触で怪我の原因になることがあります。小さいうちに除角してしまう方法もありますが、麻酔下での処置が必要なため獣医師に相談してください。成山羊では無理に除角せず、日常的に角先端が鋭利になっていればヤスリで丸めるなどして、危険がないよう管理します。

- 不妊手術

雄山羊は繁殖期になると強い臭いを出すため、去勢手術を検討することもあります。去勢された雄は性格がおとなしくなり臭気も軽減するため、ペット目的であれば生後数ヶ月齢で去勢しておくのが望ましいです。繁殖予定のない雌でも、発情期には大声で鳴く・落ち着かない等のストレス行動が出る場合があります。不妊手術も一つの選択ですが、必要に応じて発情期だけはオスの気配を感じさせないよう視界を遮る、別の部屋に入れる等の工夫をすることも選択の一つとなります。

よく見られる病気とその予防

山羊は比較的丈夫な動物ですが、飼育環境や管理によっていくつかの特有の病気にかかることがあります。

寄生虫

- 腰麻痺病(フィラリア症)

山羊特有の寄生虫病として注意すべきものに、蚊が媒介する腰麻痺病があります。犬のフィラリアと同種の寄生虫(糸状虫)が山羊に感染すると、脊髄や脳に幼虫が迷入し腰麻痺と呼ばれる神経症状を起こします。症状は後肢の麻痺、ふらつき、起立困難で、進行すると死亡率も高い病気です。蚊の出る夏前に予防薬を投与しておくことで大半のフィラリア感染は防げます。具体的には5〜6月頃からイベルメクチン製剤を皮下投与またはスポットオン塗布し、蚊の活動期いっぱいまで(11月末頃)おおよそ月1回ペースで継続します。加えて、蚊に刺されない環境づくりも重要です。夕方〜夜間は山羊を屋内に入れる、防虫ネットを活用する、敷地内に水たまりを作らない等の対策を行いましょう。

万一腰麻痺を発症してしまった場合、早期(発症から数日以内)であれば駆虫薬「アンチリコン」の投与や吊り起こしによるリハビリで回復の望みがありますが、1週間以内に改善が見られなければ後遺症が残り、立てなくなる例が多いと報告されています。

発症自体を防ぐことが何より重要な病気ですので、フィラリア予防は犬だけでなく山羊でも必ず実施してください。 - コクシジウム症

子山羊や抵抗力の弱った山羊では、コクシジウムという原虫が腸に増殖し、下痢や血便を引き起こすことがあります。栄養状態が悪い時や多頭飼育で密度が高い環境で発生しやすく、下痢が続くと成長不良や脱水の原因になります。

予防には小屋や哺乳器具の清潔保持が肝心です。特に人工哺乳で子山羊を育てる場合、粉ミルクの調乳器具は都度洗浄・消毒することが大切です。成山羊でも長雨で地面が湿った状態が続くと土壌中のコクシジウム卵が増えるため、雨天時は小屋内で乾草中心の飼料に切り替えるなどして感染機会を減らしましょう。

日頃から糞便検査を行い、コクシジウム卵量が多ければ集団投薬で駆虫することも有効です。 - ノミ・マダニ

山羊の皮膚に寄生するノミやダニ、マダニなども注意が必要です。ノミは貧血や脱毛の原因になります。ブラッシング時に黒い粒(ノミの糞)や白い卵塊(シラミ卵)が見られたら、駆虫薬投与で駆虫します。ダニの一種である疥癬(ヒゼンダニ)が皮膚に寄生すると激しい痒みが生じます。毛が抜け落ち掻き壊すほど痒がる場合は皮膚掻爬検査が必要です。マダニは吸血時に重篤な病原体(ダニ媒介性脳炎、SFTS、日本紅斑熱)を媒介する場合があります。草地に連れ出した後は全身を点検し、付着したダニはすぐ除去しましょう。ノミ、マダニ予防には定期的な被毛チェックと予防的なスポット薬の利用が効果的です。

蹄の病気

- 腐蹄症(フットロット)

山羊の蹄病で最も多いのが腐蹄症です。これは趾間や蹄底にできた傷からフザリウム菌などが感染し、蹄の内部組織が腐敗してしまう病気です。発症すると趾間部がジュクジュクにただれ、歩行時に痛みがあるため跛行が見られます。重度になると蹄が剥離し歩行不能に陥ることもあります。

予防の第一は定期的な削蹄と蹄の清潔保持です。蹄が伸びて変形すると泥や糞が詰まりやすく細菌感染の温床になります。剪蹄で形を整え、常に乾燥した地面で過ごせるようにします。特に雨季から夏にかけて放牧場がぬかるむ場合、週1〜2回5%硫酸銅または硫酸亜鉛溶液で蹄浴(蹄を浸す消毒)を行うとかなりの発生抑制効果があります。発生農場ではワクチン接種が検討される場合もありますが、日本では実用化されていません。

万一発症したら、早期治療が重要です。患部の腐敗組織を削り取り、ヨードチンキやクロルヘキシジンで消毒します。軽症ならこれで改善しますが、重症例では抗生物質の全身投与や蹄の包帯処置が必要になります。治療中は患畜を乾燥した清潔な地面で保定し、他の山羊とは隔離して感染拡大を防ぎます。

早期発見のポイントは、歩行時のわずかな跛行や立っている時の体重移動(痛い脚を浮かせ気味にする)を見逃さないことです。蹄の臭いが異常に悪い(嫌な腐敗臭がする)場合も疑いましょう。 - 蹄葉炎

蹄葉炎は急性の蹄の炎症で、高栄養食を摂りすぎた際などに起こります。過剰な炭水化物摂取で消化管内のpHが低下すると内毒素が放出され、血流に乗って蹄葉組織に炎症を誘発します。症状としては四肢の強い痛みで歩行困難となり、起立したまま震える、あるいは伏せたまま動かない状態が見られます。蹄を触ると熱感があり、趾脈の拍動が触知できます。

治療の基本は、まず原因となった背景(濃厚飼料の過剰給餌、子宮炎などの感染症)を取り除くことにあります。急性期では、フルニキシンメグルミンやメロキシカムといった非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の投与によって痛みと炎症を抑えるほか、氷水による蹄の冷却も炎症の進行抑制に有効とされています。

予防には濃厚飼料の過剰給餌をしないことが大切です。

消化器疾患

- 鼓脹症

山羊がクローバーなどの豆科牧草やイモ類の葉を短時間に大量摂取すると、第1胃内で異常発酵が起こり泡状のガスが発生します。ゲップ(嗳気)がうまくできずガスが溜まると第1胃(左腹部)が風船のように膨らんで、短時間で呼吸困難に陥る鼓脹症という病気になります。急性では死亡率も高い緊急性の高い病気です。

予防には一度に青刈り餌を与えすぎないこと、放牧開始時には徐々に胃を馴らす順化期間を設けることが重要です。

万一お腹が膨れて苦しそうな場合は、応急手当として腹部を揉む・歩かせるなどしてゲップを促したり、植物油を少量飲ませて泡を消す処置があります。

しかし重度の場合はすぐに獣医師による処置(胃カテーテルでのガス抜き)が必要です。 - 下痢症(消化不良や感染症)

山羊の下痢には様々な原因があります。急な飼料変更や過食による消化不良では、一過性の下痢が見られます。この場合、半日〜1日絶食させて胃腸を休め、水と電解質は補給しつつ様子を見ると改善することがあります。

反対に深刻な下痢としては、エンテロトキセミア(腸毒血症)があります。これはクロストリジウム属の細菌(ウェルシュ菌)が腸内で増殖し毒素を出す病気で、子山羊や肥育中の山羊に発生します。突然の激しい下痢や神経症状(旋回、痙攣)を示し、ほとんど治療の暇もなく急死する例もあります。

予防として、海外では山羊用の多価ワクチン(エンテロトキセミアや破傷風など数種混合)が利用されていますが、日本では商用化されていません。そのため、エンテロトキセミアの予防は食事管理が中心となります。高栄養な穀物を与えすぎない、子山羊には繊維質を徐々に慣らす、など腸内環境が急変しないよう注意します。

また、カンピロバクターやサルモネラなど細菌感染による下痢も考えられます。これらは発熱や粘血便を伴うことが多く、周囲への感染拡大や人獣共通感染の恐れもあるため、速やかに動物病院で糞便検査・培養検査を受け、適切な抗生剤治療を開始の必要があります。

まとめ

山羊は人懐っこくてとても可愛い動物ですが、飼うには犬猫と違った届出や申請、病気の予防など、しっかりとした準備が必要です。

元気に過ごしてもらうためには、毎日のケアや環境づくりも大切になってきます。